品味与鉴赏分辨美好之道的差异

品味是对事物本质的认识和感受,它是心灵深处的情感体验,是一种内在化的审美过程。品味往往与个人的情感、经历和价值观有着密切关联,因此它呈现出极为个人化的一面。在品味中,人们更倾向于追求独特性和个性的表达,而不一定遵循传统或主流标准。

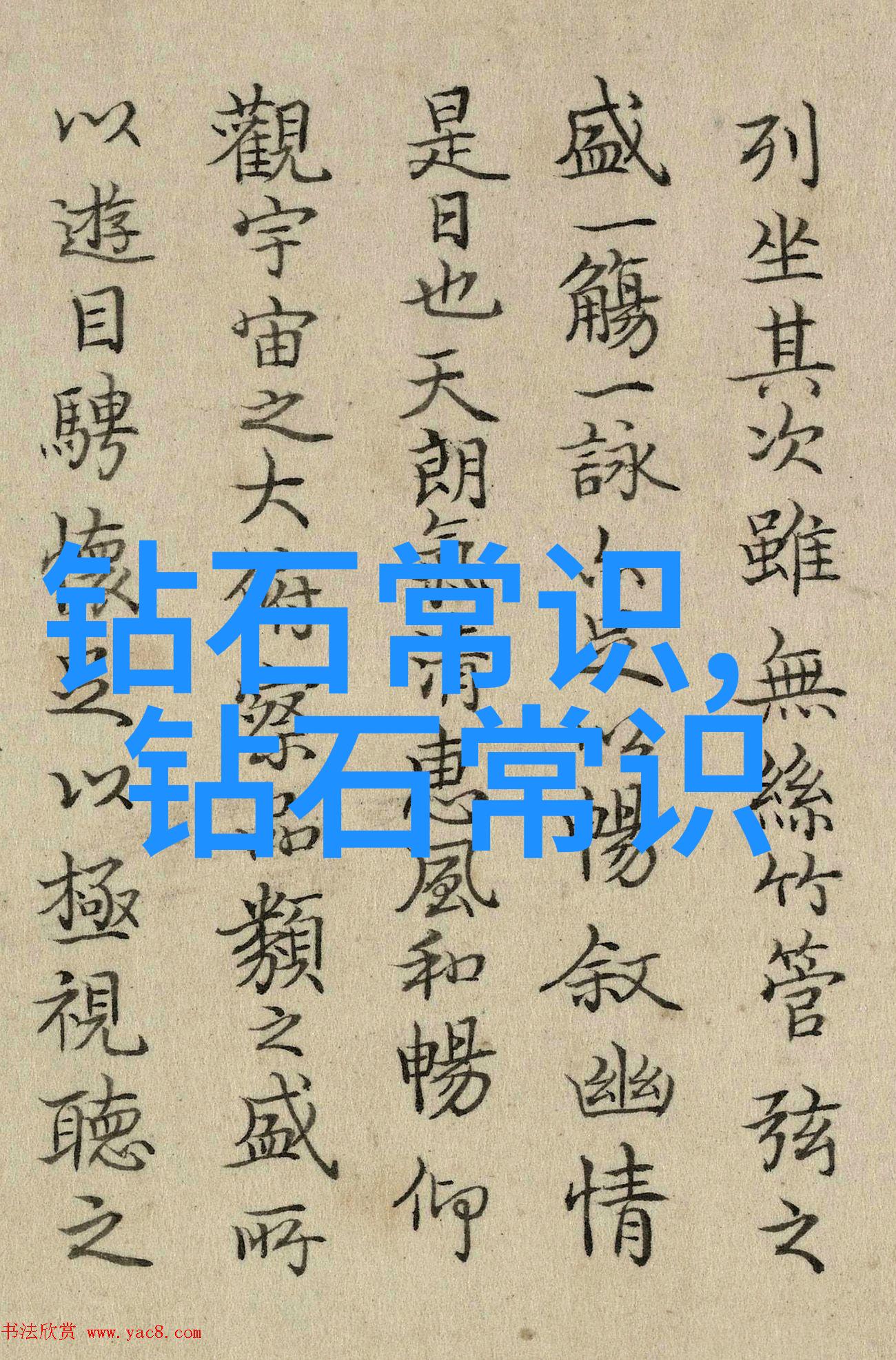

鉴赏则更多地强调事物表面的外在表现,它是一种客观存在的事实判断。鉴赏通常基于事物的形式、结构、色彩等外部特征进行分析和评价。在此过程中,专业知识和技术标准往往占据重要位置,使得鉴赏具有较高的一致性和普遍性。

品味中的自由精神

品味并不是一成不变的,它能够随着时间的推移而发生变化。当一个人成长起来,他们对于生活方式、文化内容以及艺术创作都可能有新的理解,这样的转变反映了他们内心世界对美好的重新定义。这种自由精神使得每个人的品味都能不断更新,不断丰富,从而保持其活力。

鉴赏中的规则体系

相比之下,鉴赏更加依赖于已建立的人类经验总结,即规则体系。这包括但不限于历史发展上的先后顺序,以及各项艺术门类所固有的技法规范。这些规则体系帮助我们快速识别一个作品是否符合某些标准,但同时也限制了新创意、新发现在领域内的地位,使得创新变得困难。

品味中的情感共鸣

情感在品味中扮演着核心角色,因为人们最容易通过情感来联系到事物。如果一件艺术作品能够触动我们的感情,无论其形式多么简单,都有可能成为我们珍视之选。而如果缺乏这样的共鸣,那么无论多么精湛的手艺,也很难让人产生深刻印象。

鉴赏中的专业眼光

然而,在专业领域如古董收藏、画廊展览等,专家们更多依赖的是训练出来的心理模型——即那些经过长期学习积累形成的人类认知模式。这些专业眼光可以准确评估作品背后的历史价值或者技术层面的细节,但它们无法捕捉到非语言信息,如气氛或感觉,这正是普通人通过品味所能直接体验到的部分。

品尝之间的平衡

最后,我们需要注意的是,在日常生活中,我们应该如何平衡这两种不同的态度。一方面,我们不能完全放弃对外界美好事物的客观评价;另一方面,我们也不应忽略了自己的情绪反应,更不要说那份自我实现的情趣享受。在这个全球化的大时代里,每个人都是自己生命故事的一个章节,而如何把握这份“品”与“鉴”的平衡,就是一个值得探索的问题。