传统艺术形式在现代社会的适应策略

在全球化的大潮中,中华民族的传统文化正经历着一场又一场的洗礼。面对不断变化的时代背景,如何让我们的传统艺术形式能够与时俱进、适应现代社会,是我们必须深入思考的问题。这不仅关系到我们的文化遗产能否得以保留和发扬,还直接影响到未来的文化发展。

首先,我们要认识到弘扬传统文化是一个复杂而长期的过程。它不仅需要政府部门、教育机构和企业家等各方面共同努力,而且还需公众尤其是年轻人的积极参与。在这个过程中,关键是要找到合适的方式,将古老而丰富的艺术形式融入到现代生活中,使之变得更加生动和吸引人。

为了实现这一目标,我们可以从以下几个方面出发:

创新展示手段:利用互联网技术,如VR(虚拟现实)或AR(增强现实)等,可以为观众提供一个全新的感官体验,让他们亲身体验历史上的某些画面,从而加深对这些艺术作品的情感联系。此外,也可以通过社交媒体平台开展线上展览,以便更多的人能够了解和欣赏中国美术史上的杰作。

跨界合作:鼓励不同领域的人士合作,比如将传统音乐与电子乐结合,或将舞蹈与影视剧进行融合,这种跨界尝试不仅能创造出新颖独特的声音,更有助于吸引那些对纯粹古典艺术可能缺乏兴趣的人群。

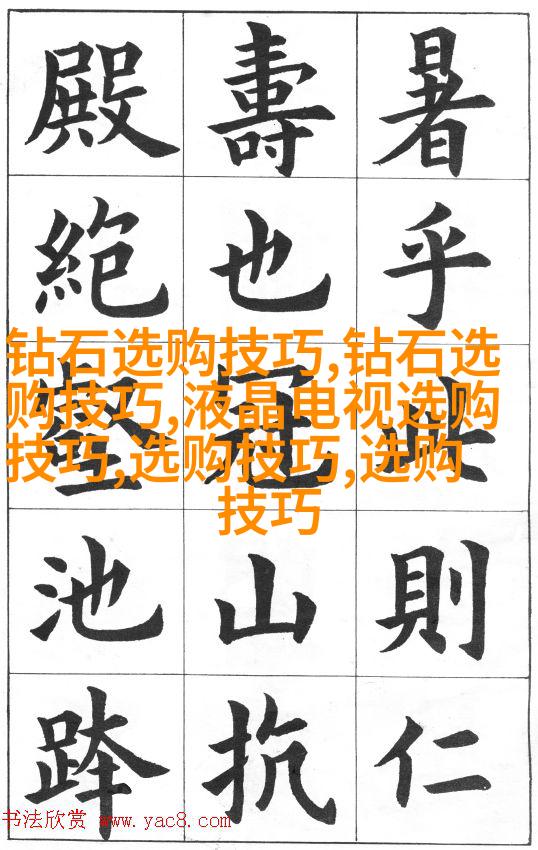

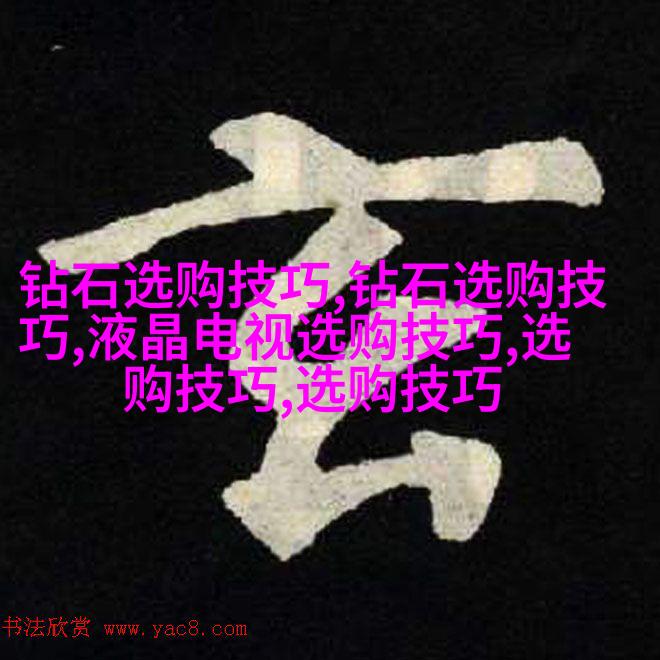

教育培训:建立相关课程,在学校设置国画、书法、戏曲等专业课目,并且鼓励学生参加工作坊或夏令营活动,让他们亲自体验制作工艺,从而培养出更多爱好者和专家的同时,也为未来弘扬这些艺术形式打下坚实基础。

政策支持:政府应当制定相应政策,为保护和发展非物质文化遗产提供法律保障,同时也要投入资金用于推广宣传,以及资助一些创新性的项目,如举办国际交流节目,以此来提升国家形象并促进国际理解交流。

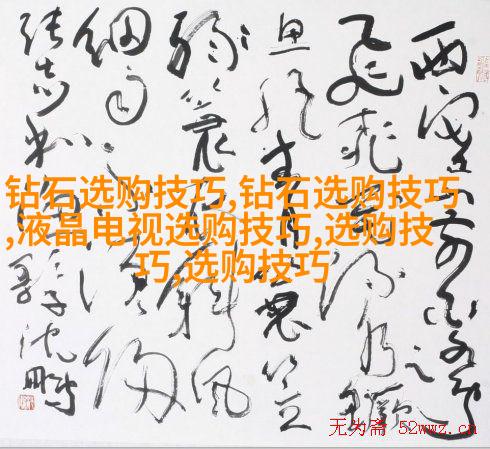

社会普及教育:通过各种渠道向大众普及中国传统美术知识,比如举办免费讲座或展览活动,或者利用电视节目、网络视频进行介绍,使得每个人都能了解到自己民族最宝贵的心灵财富,并因此产生感情上的归属感,对其产生更深层次的情感连接。

总之,要想让我们的传统艺术在现代社会得到流行并且持续下去,不仅需要改变人们对于这类事物的心态,还需要我们不断地探索创新,用实际行动去证明它们仍然具有重要价值。只有这样,我们才能确保“弘扬传统文化800字”的承诺成为现实,而不是空谈。