东方韵律与西方节奏中西文化交响篇

东方韵律与西方节奏:中西文化交响篇

在这幅世界大师画卷上,中西两种文化如同交织的音符,编织出独特而又和谐的旋律。每一笔每一划,都蕴含着深厚的情感与丰富的内涵。探讨中西文化差异,就像是在音乐里追寻那些让人心动、灵魂震荡的瞬间。

第一乐章:时间观念

在中国传统文化中,时间是一条流动而不固定的河流,它随着自然变化而变化,不拘泥于线性概念,而是更注重循环和对称。在春秋战国时期,儒家思想强调“天人合一”,认为宇宙间有一个普遍可知的秩序;佛教则以轮回来解释生命与死亡之间的关系。这一点体现在中国日常生活中的许多习俗,比如农历新年、 Lantern Festival 等,这些活动都是围绕季节变化来安排,从而保持了自然之美与社会之和谐。

相比之下,在西方文明中,对时间观念更加严格和逻辑化。公元前1582年的格里历改革,是现代社会日历体系形成的一个重要标志。这份对于时间准确性的追求,使得西方社会发展出了高度精密的地理定位系统,如GPS,以及极其细腻的人工智能算法。而这种对时间管理上的严肃态度,也反映在他们日常生活中的很多方面,比如工作效率、会议安排等。

第二乐章:集体主义与个人主义

集体主义是中华民族传统价值的一部分,它强调团结协作、共同进步。在中国历史上,无数次的大规模建筑工程,如长城、大运河等,都展示了当时社会成员为了共同目标所展现出的组织能力和合作精神。而且,在家庭教育或社区活动中,将个人的利益置于集体利益之后,也是非常常见的情况。

相比之下,个人主义在西方尤为突出。自古以来,每个国家都鼓励独立思考、自由表达,并尊重个人的权利。这一点可以从美国宪法中的“生存权”这一概念看出来,即人们有权过自己想要过的人生。但这也意味着个人选择往往会受到市场经济规律以及法律框架的影响,从而影响到整个社会结构。

第三乐章:饮食习惯

饮食习惯也是表现文化差异的一个重要领域。在中国传统餐桌上,你很难找到单独食用蔬菜或水果的情况,因为一切都是围绕主食——米饭(粮)布局配备其他食品。而且烹饪技术多样化,以蒸煮炖煲为主,同时注重色香味同时发挥。此外,用餐场景也通常比较简朴,有助于营造一种亲切温馨氛围,让人们感到宾至如归。

不同的是,在许多欧洲国家及北美地区,一顿完整晚餐往往由肉类作为中心,再配以蔬菜、小麦制品或者面包,而且通常还会有一道甜点结束用餐。此外,用餐过程可能伴随着较多的心情交流,即便是在快节奏、高压力环境下也有必要通过分享用餐来缓解压力并增进人际关系。

第四乐章:艺术表现形式

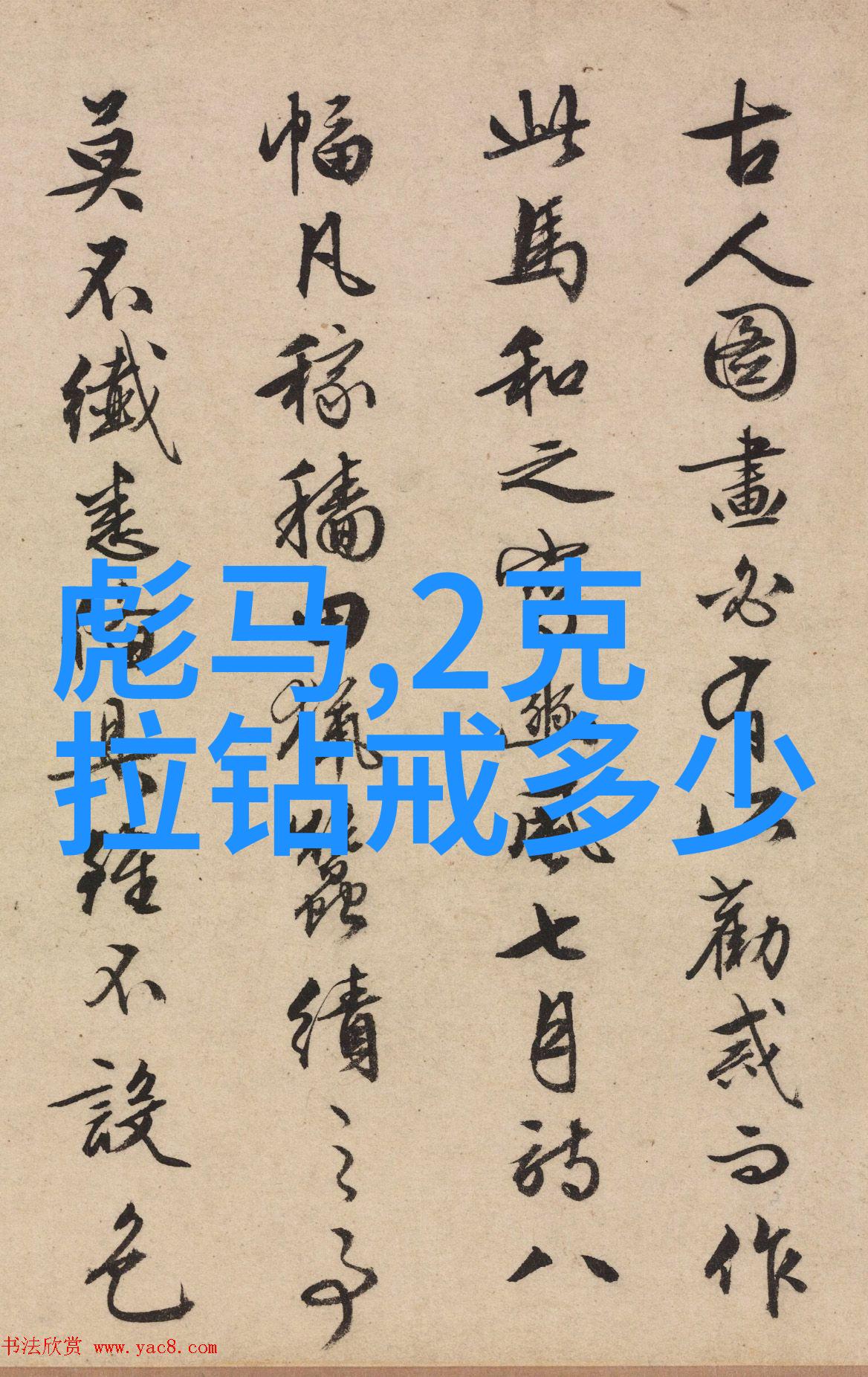

艺术作品不仅能反映出一个时代或民族的心理状态,更能展示其创造力的无限可能。在东方艺术界,我们经常看到抽象成分占据重要地位,如山水画里的意境描写,或陶瓷上的花纹设计,这些元素融入了一种超越语言沟通的共鸣力量,使得作品能够跨越千山万水触及观者心灵深处。

另一方面,西方艺术作品更多地倾向于形状构图,如雕塑上的立体空间感,或油画中的光影效果,这些都基于直观视觉理解,为我们提供了直接把握事物本质的手段。例如莫奈《睡莲》系列,他通过色彩层次对自然界进行再现,让我们仿佛进入了另一个世界,与大自然建立起直接联系。

总结

尽管存在诸多差异,但正是这些不同的风貌使我们的世界如此丰富多彩。当我们尝试去理解对方文化时,我们也许会发现,那些曾经看似陌生的元素其实蕴含着某种共通性——即人类对于美好生活的一致追求。不论是东还是西,其实只是一曲长长久久不断演变的小提琴曲,而我们,就是那些聆听并参与其中的声音之一。