玉器琉璃工艺品质解读中华五千年陶瓷技艺

在中国悠久的历史长河中,陶瓷艺术以其独特的工艺和美学价值,成为了中华文化宝库中的璀璨明珠。从原始的土坯烧制到精湛的青花、粉彩、景致等多种技法,每一代人都在对这门艺术传统的继承与发展上下了不少功夫。在这个过程中,“玉器琉璃”这一词汇,不仅形象地描绘了陶瓷作品之上的光泽与纯净,也隐喻着中国传统文化征文800字所蕴含的一切深邃与厚重。

首先,我们要认识到“玉器琉璃”的背后,是数千年的历史沉淀。自远古时期起,当人类开始尝试将粘土和水混合打磨出初步形状,然后用火烧制而成的人造物品,就已经展现出了对自然材料改造创新的愿望。而随着时间推移,这个愿望逐渐转化为了一门高超的技术,即我们今天所说的“陶瓷”。这种技术不仅涉及材料选择、工具制作,还包括了设计理念和审美趣味。

在漫长的地球岁月里,一些地方因特殊的地理环境或气候条件,而产生了一些独特的矿产资源,如白色软石(即现代意义上的白炭黑),这些资源极易于雕刻成为各种图案,从而形成了最初的一些装饰性物品。随着社会分层制度和礼仪观念逐渐建立,这些装饰性物品被赋予了更多的情感寄托,它们不再只是实用的容器,而是成了交流身份、展示财富以及表达情感的手段。

到了春秋战国时期,随着国家间频繁交往,各地人民相互学习借鉴,他们之间进行了一场又一次形式迥异却内容丰富的大师级别的心灵竞赛。这场竞赛最终促使了一系列新型商品出现,其中包括一种名叫“黑漆红釉”的珍贵产品。这是一种通过高温烧制,使得原有的黑色釉底呈现出红色的反光效果,其亮度仿佛能够照亮整个空间,无疑给当时人们带来了前所未有的视觉冲击。

进入秦汉时期,此类工艺得到更为系统化规范化处理。一方面,由于政治中央集权加强,对于此类手工业也就有了更加严格要求;另一方面,由于经济增长和贸易扩张,对外输出这种艺术品也越来越重要。这一阶段内涵丰富且形式多样的陶瓷作品,不仅体现了当时社会生产力水平提高,也反映出人民生活质量提升,以及他们对于美好生活追求愈发迫切。

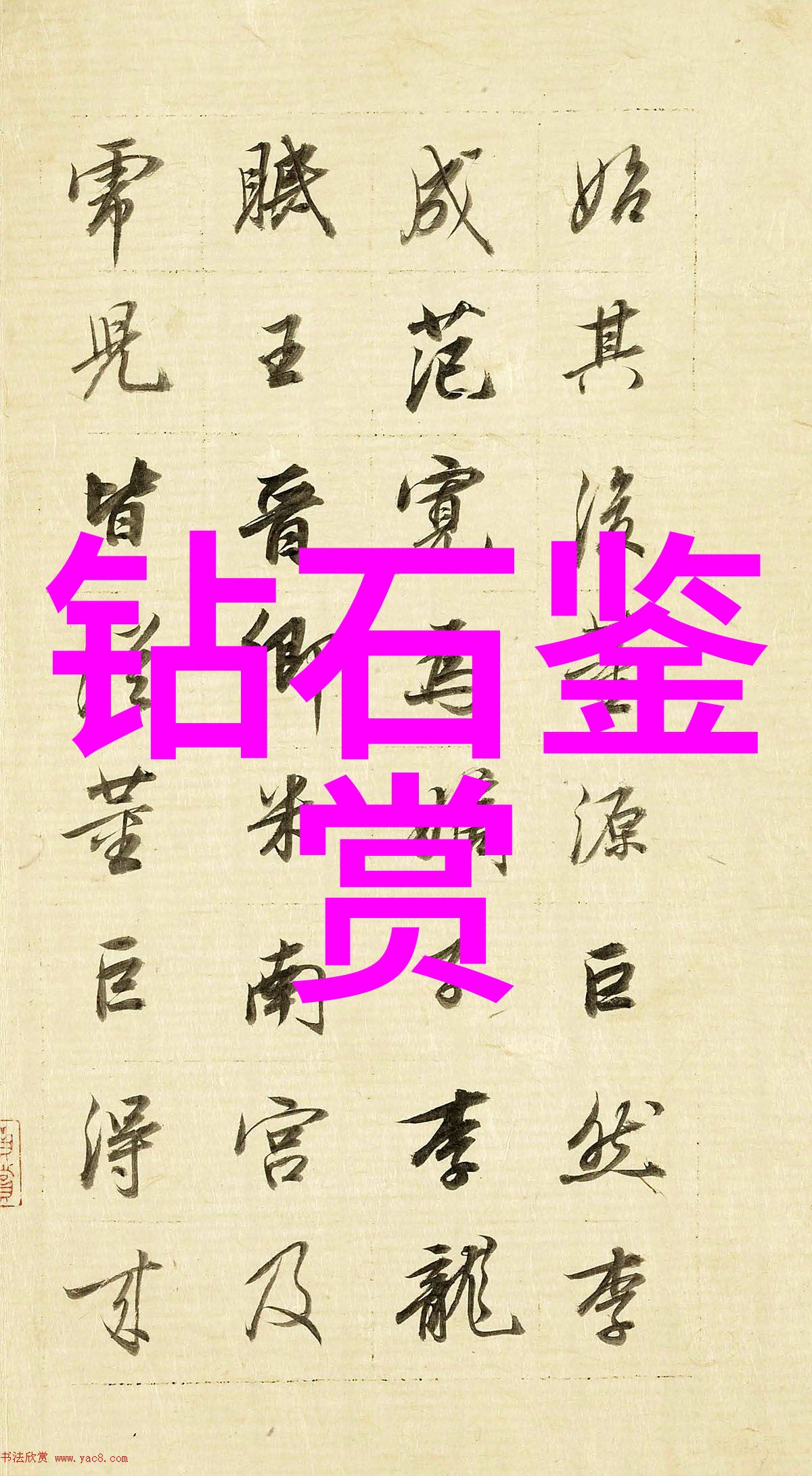

到了唐宋两朝,这种情况得到了进一步提升。由于宗教信仰普及以及宫廷文化影响力增强,加上商业活动日益活跃,这导致著名如天平山窑等中心地区出现大量具有代表性的作品,如青花、粉彩等技法,在世界范围内享誉盛名。此时,“玉器琉璃”这一词汇,更是充满诗意意味,因为它既指的是那些细腻晶莹透明如同真珠般闪耀的手工制作出的碧绿釉面,又暗示着那些用心良苦,用材精巧,用火熔炼出的艺术杰作,在广袤无垠的大地上散发出迷人的光芒,为世人留下永恒记忆。

然而,并非所有时代都是这样灿烂辉煌,有时候历史也是一个残酷的地方。在元末明初那段混乱变动的时候,大量珍贵文献资料遭受破坏,一批批优秀工匠失去生计,被迫流离失主。而在清朝之后,由于封建专制制度导致思想封闭,同时国内外战争不断加剧,该行业也一度处境艰难。但正是在这样的逆境中,一群忠诚守护者依然坚持使用本民族传统技艺,将其贯彻至今,以抵御外来的侵略并维护民族文化自尊心。

当然说到底,没有什么事是绝对不可逆转的。在20世纪末20世年代开始兴起的一股复兴潮流,让许多曾经遗忘的小镇村落重新焕发生机。大众对于传统文化尤其是古代手工艺恢复热爱,让一些老匠人凭借他们几十年甚至数十年的经验,再次把握住时代脉搏,将这些宝贵知识灌输给后辈学生们,使得这个行业迎来了新的发展契机。

总结来说,“玉器琉璃”,作为一种象征性的术语,它不仅勾勒出了中国五千年的陶瓷艺术之路,更触及到了那个伟大的征文800字背后的故事,那是一个关于智慧传承、技能创新以及精神启迪的话题。每一次抚摸过这些由泥土铸就而又经过火焰浇铸出来的事物,都能感觉到它们身上流淌着祖先们留下的智慧血液,与我们的共同命运紧密相连。